Archive for year: 2023

GRUPO WAGNER EN EL MUNDO

/0 Comments/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPEn los últimos años el grupo Wagner ha acaparado titulares con sus intervenciones

en Ucrania y por sus violaciones a los derechos humanos. El 23 de junio de 2023

volvió a ser protagonista por su rebelión e intento de golpe de Estado en Rusia. La

presencia de esta organización paramilitar no solamente está focalizada en Ucrania,

sino que opera a nivel internacional. Su presencia habitualmente olvidada también

está en el mundo árabe y en el Sahel.

¿QUÉ ES Y QUIÉN COMPONE EL GRUPO WAGNER?

El Grupo Wagner, también conocido como PMC Wagner o ChVK Wagner, es una

organización paramilitar rusa; aunque también se la puede describir como una

empresa militar privada, una red de mercenarios o el ejército privado no oficial al

servicio de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Esta organización se caracteriza por su asociación al neonazismo y a la extrema

derecha. Está conformada por rusos, ucranianos y serbios, aunque en menor

proporción. Dentro de la organización hay que destacar dos nombres preminentes:

Dmitri Uktin y Yevegueni Prigozhin.

Dmitri Uktin es un exoficial de las Fuerzas Armadas, veterano de las dos guerras de

Chechenia y con muchos años de experiencia en el servicio de inteligencia militar

ruso. Uktin ha adoptado el alias de Wagner debido a su afinidad a las ideas y la

estética neonazi. Se presupone que fue Uktin quien fundó el Grupo Wagner, y por

eso decidió nombrar la organización como su alias. En 2013, Dmitri Uktin formó

parte del Cuerpo Eslavo, una compañía militar privada que solamente duró un año

y que participó en Siria en la lucha contra el DAESH.

PARA VER EL DOCUMENTO COMPLETO DEL GRUPO WAGNER HAGA CLICK AQUÍ

EL SAHEL Y ÁFRICA OCCIDENTAL PUNTO DÉBIL DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL

/1 Comment/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPFuente: CT (RP) Bernardo Molina Otalora Administrador Policial TP 0205

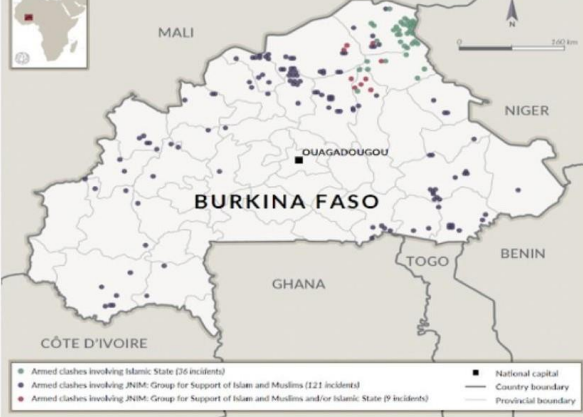

El Sahel y África Occidental se han convertido en un punto débil de la seguridad internacional. La falta de autoridades efectivas y legitimadas, la pobreza generalizada, las nulas oportunidades de prosperar económicamente, el papel de escenario menor a nivel internacional (no por ello sin influencia de varias potencias externas), la porosidad de las fronteras, la situación estratégica como nexo de unión entre el Magreb, el África Subsahariana, América del Sur y Oriente Próximo, así como unas estructuras sociales transfronterizas donde tiene más valor los lazos étnicos o tribales más que la identidad nacional, han hecho de esta área del mundo un lugar idóneo para el aumento de los tráficos ilícitos, principalmente de drogas, donde los yihadistas y el crimen organizado son los grandes beneficiados.

Los grupos yihadistas, principalmente las filiales locales de Al Qaeda y Daesh (JNIM en caso de Al Qaeda e ISWAP y EIGS en caso de Daesh), han conformado una red de actividades económicas paralela a los estados bastante lucrativa que explicaría su capacidad de expansión, captación y aceptación por parte de unas sociedades que quizás no acepten de manera unánime sus postulados religiosos más extremistas pero que ven en los grupos insurgentes una alternativa económica, un poder político efectivo y una opción de supervivencia en un área extremadamente pobre y hostil donde convergen la violencia insurgente, la interétnica y los abusos de las fuerzas estatales.

Además, los grupos yihadistas llevan décadas estableciendo alianzas con tribus locales e integrados progresivamente en sus estructuras sociales, con lo que han logrado expandir sus redes clientelares, controlar rutas comerciales y no ser considerados un elemento políticamente externo.

Además, los grupos yihadistas han instrumentalizado intereses étnicos como propios ganando legitimidad entre determinadas tribus que se sienten agravadas por las autoridades estatales, lo cual ha intensificado los conflictos de carácter étnico y reforzado una base social.

Un ejemplo de ello puede ser su alineamiento con tribus y clanes tuareg y fulanis (dos etnias distribuidas por varios estados del Sahel de carácter transfronterizas, de tradiciones nómadas y sin Estado propio).

A continuación, analizare las fuentes de ingresos de los yihadistas.

PARA LEER EL DOCUMENTO COMPLETO HAGA CLICK AQUÍ

ENTENDIENDO LA POLÍTICA CRIMINAL

/0 Comments/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPFuente: Elkin Salcedo

Teniente Coronel (Rp)

Asesor Senior Internacional de Paz, Seguridad Ciudadana y Resolución de Conflictos

A pesar de representar solo el 8,28 % de la población mundial (Statista, 2022), los países latinoamericanos aportan el 33 % de homicidios a nivel global. Este hecho convierte a la región de Latinoamérica y el Caribe en una de las más violentas del mundo, más aún teniendo en cuenta que en promedio hay una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes (InSight Crime, 2023), lo que supera el triple de la media a nivel global que es de 5,79 por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023).

Este panorama se hace más complejo si se añaden causas sociales, culturales, políticas, económicas y de seguridad tales como el aumento en la producción de cocaína, el tráfico de armas, la migración, así como la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional.

Estos factores representan un gran desafío para los Estados a la hora de administrar justicia y propender por la protección de vidas y bienes de sus ciudadanos.

Bajo este panorama, surgen varios interrogantes:

- ¿Qué estrategias se deben implementar para evitar la comisión de delitos?,

- ¿cómo se puede mitigar su impacto en la tranquilidad, bienestar y confianza de la ciudadanía?,

- ¿qué medidas se deben tomar para reducir las acciones delictivas?,

- ¿cuáles deben ser las características de un sistema que garantice bajos niveles de impunidad en el momento de la operación de justicia?,

- ¿por qué y cómo gestionar la reincidencia de los autores, las conductas y las víctimas de los delitos?,

- ¿qué decisiones se deben tomar para implementar un sistema de resocialización e integración del delincuente en la sociedad?,

- ¿cómo influye la administración de justicia en el desarrollo de un país?

Estas son algunas preguntas que están inmersas en el campo de la política criminal.

El presente artículo no pretende responder a todas estas cuestiones en un solo tratado; sin embargo, inicialmente el objetivo se enfoca en que el lector comprenda e identifique qué es la política criminal y su relevancia en el ejercicio de derechos, libertades y deberes de los ciudadanos, así como la acción e intervención del Estado como actor principal en el diseño, implementación y promoción de las condiciones de convivencia pacífica en su territorio.

Continúa para leer el Documento Completo

LA MUJER EN LA POLICÍA

/0 Comments/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPFuente: General (RP) MIGUEL ANTONIO GÓMEZ PADILLA

Director Emérito de la Policía Nacional

ADMINISTRADOR POLICIAL TP 0000

En nuestro medio se ha discutido y no sin pasión, la presencia de la mujer en el desempeño de las tareas propias de la función policial. Este hecho sin ser nuevo ha causado y sigue causando las más encontradas reacciones dentro y fuera de nuestra institución.

¿Por qué en 1891, no se incorporaron mujeres a la policía? Es importante recordar, que las reglas existentes para aquella época eran dictadas a la medida del hombre y para su conveniencia y ventajas: el hombre para la producción y la competencia; la mujer para la reproducción y la atención del hogar.

Miremos algunas fechas: 1932, se reconocen los derechos civiles a la mujer, pero no se concretaron; se le reconocen los derechos de ciudadanía; 1954, se consagra el derecho a elegir y ser elegida y en 1958 votan por primera vez.

En 1956, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, la figura femenina se daba en los oficios de aseo, cocina y una que otra secretaria. En la cátedra, ninguna. Y no existe evidencia que no fuera así en épocas anteriores a esa.

Sin embargo, en 1953 se nombró un selecto número de damas como tenientes y una capitán honoraria (1) Ellas cumplieron una labor social importante con menores y en actividades de protocolo en los comandos de divisiones.

Para esa época, se organizó la “Policía Femenina” (2) e igualmente se decidió iniciar el primer curso, bajo la responsabilidad de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada (3), curso de efímera existencia, ante un proceso de selección deficiente en los departamentos (4). Para ellas existió un régimen interno casi para Cartujas. (5)

La experiencia de 1953 creó reservas y rechazos a la presencia femenina en la función policial.

Superados estos, y a pesar del recalcitrante machismo que se nos ha endilgado siempre, en 1977, luego de un riguroso proceso de admisión, 12 dignas damas de diferentes profesiones liberales ingresaron a la Escuela de Cadetes y se graduaron el 14 de abril del mismo año como tenientes del Cuerpo Administrativo o de los servicios. (6)

Ya para 1978, la división docente, en cumplimiento a disposiciones de la Dirección General (7) inició el primer curso para cabos segundos de vigilancia y también el primero de agentes. exigente, severa y quisquillosa la aceptación; pedagógicos y transformadores los programas académicos. En enero de 1979, se inició el de suboficiales y en junio el de agentes. Ambas promociones se graduaron en diciembre (8), y el 5 de noviembre de 1981, las primeras subtenientes de vigilancia, es decir, dos años después de las suboficiales y agentes.

Estos hechos convierten a la Policía en pionera entre los miembros de la Fuerza Pública. Es bueno recordar que para 1974 (9), ya existían en la Escuela de Cadetes, jefes de departamentos académicos (matemáticas, evaluación, psicología, ayudas, asesoras docentes) y profesoras; entre ellas, dos de educación física, en áreas que habían sido exclusivas de los varones, situación que se replica en las escuelas regionales y con antelación en la Escuela Gonzalo Jiménez de Quezada. (10)

Hoy, concurren mujeres en todas las funciones policiales; la diferenciación odiosa por género ha sido superada y ya no excluye para ninguna dignidad.

Nuestra Institución, acogió oportunamente y con beneplácito a la mujer y hasta el presente, el balance es extraordinariamente satisfactorio. Aparte de la belleza, se ha ganado en intuición e inteligencia, factores estos tan valiosos en el quehacer policial y se le ha dado un toque más amable la vida de formación, turnos de vigilancia y unidades de policía. Ellas han demostrado la dimensión de su vocación y desprendimiento. Nos han enseñado a ser más humanos.

En el homenaje que el Colegio de Generales le ofreció a la Ministra de la Defensa, Marta Lucia Ramírez de Rincón, afirmé: “Solamente es asunto de tiempo para que veamos complacidos a una General colegiada”. El tiempo se cumplió y hoy Luz Marina Bustos, ostenta sus primeras estrellas y ya vendrán otras más. Un motivo de orgullo son también nuestras Sargentos mayores y Comisarios.

¡Como nos hacen ustedes sentirnos orgullosos de ser policías!

PARA VER EL DOCUMENTO COMPLETO HAGA CLICK AQUÍ

COLOMBIA ANÁLISIS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

/0 Comments/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPFuente: Cadena Tricolor de los EEUU – Mayor (Rp) Henry Torres Sánchez entrevista a CT (RP) Bernando Molina Otálora Administrador Policial Magister en Seguridad y Defensa Hemisférica, Especialista en AltaGerencia, Abogado

ACADEMIA COlOMBIANA DE HISTORIA POLICIAL

/0 Comments/in ARTÍCULOS/by WEBMASTERCOLPAPFuente: Cadena Tricolor de los EEUU – Mayor (Rp) Henry Torres Sánchez entrevista a Brigadier General (Rp) Mauricio Gómez Guzmán Presidente de la Academia de Historia Policial

Interesting links

Here are some interesting links for you! Enjoy your stay :)Categories

Archive

- mayo 2025

- abril 2025

- marzo 2025

- febrero 2025

- enero 2025

- diciembre 2024

- noviembre 2024

- octubre 2024

- septiembre 2024

- agosto 2024

- julio 2024

- junio 2024

- mayo 2024

- abril 2024

- marzo 2024

- febrero 2024

- enero 2024

- diciembre 2023

- noviembre 2023

- octubre 2023

- septiembre 2023

- agosto 2023

- julio 2023

- junio 2023

- abril 2023

- marzo 2023

- febrero 2023

- diciembre 2022

- noviembre 2022

- octubre 2022

- septiembre 2022